|

Association

régie par la loi 1901, attachée au Bureau Interministériel de Défense et de Sécurité Civiles de la Préfecture de la SOMME et au Service Régional de l'Archéologie de PICARDIE |

|||||||||||

| ||||||||||||

| Vie associative |

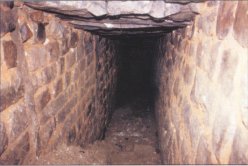

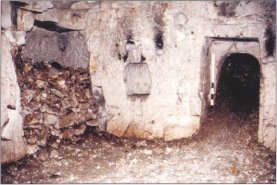

Dans le département, de nombreux ouvrages aux fonctions variées répondent à la définition de souterrains aménagés. La distinction porte à la fois sur la localisation, l’époque de la réalisation, l’architecture et la fonction : - les espaces souterrains aménagés sous les anciens noyaux urbains des bourgs de moyenne ou grande importance. Pour ces ouvrages qui sont très souvent d’anciennes carrières primitivement exploitées pour l’édification des habitations ou des remparts, la fonction secondaire de refuge s’efface devant celle d’annexe de l’habitat. Ces anciens réseaux, souvent d’époque médiévale, fréquemment compartimentés par la suite en caves sont parfois encore utilisés comme, par exemple, les souterrains de Montdidier (B.PETIT, 1990, p.139-160). - les boves (ou “creuttes”) qui correspondent à des excavations creusées et aménagées à flanc de coteau dans les grandes vallées (sur la commune de Boves par exemple). Peu connues dans la Somme, ces véritables habitations souterraines sont en revanche très communes dans la vallée de l’Aisne. - les abris souterrains militaires de la première guerre mondiale. Situés dans la zone de stabilisation des fronts, ils constituent un ensemble bien particulier, creusé dans un contexte parfaitement connu. - des ouvrages très divers sont arbitrairement rassemblés dans un dernier groupe : les nombreuses caves, cryptes, galeries de fortifications... appareillées ou simplement creusées dans la roche et qui appartiennent à toutes les époques.

| ||||||||||||||||||

| Monde souterrain et Législation | |||||||||||||||||||

| Nos publications | |||||||||||||||||||

| Nos conférences | |||||||||||||||||||

| Typologie

de cavités souterraines | |||||||||||||||||||

| Orientation bibliographique | |||||||||||||||||||

| Revue de presse | |||||||||||||||||||